今回は、あまり知られていない「呼吸と重心の関係」についてお話しします。

重心の高さと姿勢の関係

良い姿勢と聞くと、重心は高い方がいいのか、それとも低い方がいいのか、どちらを思い浮かべますか?

例えば、背筋がピンと伸びた姿勢は「重心が高い」イメージがあります。一方で、腰がどっしりと安定した姿勢は「重心が低い」印象を受けます。実は、どちらも正解なのです。

スポーツの世界では、競技ごとに適した重心の位置があります。例えば、レスリングや柔道のように安定性が求められる競技では、重心が低い方が有利です。一方で、バレエのように空中での優雅さが求められる競技では、重心が高い方が美しい動きを作りやすくなります。

重要なのは、「状況や目的に応じて重心の位置をコントロールできる能力」です。

呼吸と重心の仕組み

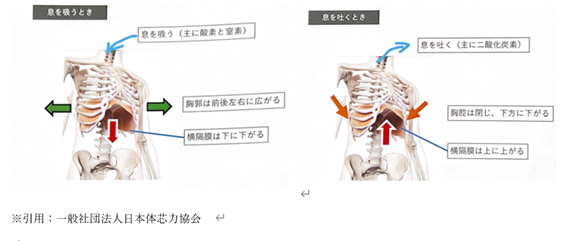

では、呼吸はどのように重心と関係しているのでしょうか?まずは呼吸のメカニズムを簡単に説明します。

私たちの胴体は、大きく「胸腔」と「腹腔」に分かれています。その境界となるのが「横隔膜」というドーム状の筋肉です。さらに、肋骨で囲まれた胸郭は「肋間筋」という筋肉によって動きます。

- 息を吸う時(吸気)

- 横隔膜が収縮して下がる

- 外肋間筋が収縮して胸郭が広がる

- 胸腔が広がり、陰圧が強まり、肺が膨らむ

- 腹腔に圧がかかり、内臓が下がる → 重心が下がる

- 息を吐く時(呼気)

- 横隔膜が緩んで上がる

- 胸腔の容積が小さくなる

- 胸腔の陰圧が弱まり、肺が縮む

- 腹腔の圧が弱まり、内臓が上がる → 重心が上がる

このように、呼吸の仕方によって重心の位置が変わることが分かります。

呼吸がうまくできないと重心のコントロールが難しくなる

もし、息をうまく吐けていなかったら、重心が上がりにくくなります。逆に、息をしっかり吸えていなかったら、重心を下げることが難しくなります。

特に、横隔膜が適切に機能していないと、肋骨の可動性が低下し、重心をスムーズに下げることができません。これは、安定した姿勢や動作の妨げになります。

例えば、ジャンプ動作を考えてみましょう。ジャンプする前に一度重心を下げることで、力強く跳ね上がるための推進力を生み出します。つまり、重心を自在にコントロールするためには、呼吸が重要なカギを握っているのです。

呼吸トレーニングの選び方

呼吸のトレーニングにはさまざまな方法があります。

- 呼気を意識するトレーニング

- 吸気を意識するトレーニング

どちらが正しいというわけではなく、目的に応じて選ぶことが大切です。

今回のテーマである「重心のコントロール」に焦点を当てると、吸気を意識したトレーニングが効果的だと考えられます。具体的には、胸郭の可動性を高め、横隔膜をしっかり機能させることが重要になります。

ここで注意しなければいけない点は、呼吸は「基盤」であり、これにより身体の安定性は万全というわけではありません。この基盤の上に柱をたてるように様々な要素を加えていかなければいけないですね。

呼吸トレーニングの方法、その他の重心コントロールについて詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。